o outro de si que retorna de viagem

Um viajante carrega consigo muitos sonhos complexos. São imagens das quais ele não pode abdicar, caso contrário jamais se poria a caminho. Viaja-se não por escolha, mas por que o desejo do longínquo é urgente, e este desejar é o que deixa cicatrizes em nós; não é menos que doloroso precisar viver aquilo que nos empurra para outro lugar. Viajantes são seres desenfreados, cuja alma, para se realizar, precisa abandonar o que é conhecido e escapar do mundo domesticado. A errância ou, antes, o desejo dela, tortura um corpo ao torná-lo consciente da urgência de pôr-se a caminho; e, neste caso, o espaço à sua volta converte-se todo em possibilidade e exercício de uma longa procura. Quando tudo que lhe é dado experimentar encontra sentido apenas numa sucessão fugaz de instantes, o homo viator, ao lançar-se a uma espécie de confronto com o futuro, sabe da impermanência enquanto condição provisória de si. Entretanto, pondo o indivíduo num estado livre, primitivo, os vestígios da errância desenham num corpo finíssima tatuagem – a cobrí-lo em toda sua extensão. Assim é que todo homem em viagem aprende que é, verdadeiramente, fora de si, pois carrega consigo, inscrito no corpo, o desejo do lugar a que nunca irá pertencer e que, contudo, visita - desejando tornar-se parte.

De modo trágico, a viagem expõe a fragilidade de uma vida construída em minúsculos hábitos. O corpo experimenta novos espaços, e dali em diante - até o fim da viagem, ao voltar à casa - viverá da angústia de não mais estar, e ainda não ter chegado. Quer misturar-se e tornar-se alguém dali. Deseja o cheiro que exala das janelas dos prédios; envolve-se na textura das ruas, quer conhecer o ruído das casas, suplica por mergulhar em algo novo, que lhe dê outra vida, outras minúsculas experiências. Um nômade quer relacionar-se com o diverso de si, indo em sua direção, acolhendo-o. Sendo de toda parte e de parte nenhuma, todo viajante está a caminho para esse outro. E, por que não é exatamente fácil doar-se ao estranho, entregando-lhe a própria vida, o aprendizado da errância é radical.

Desejar o diverso de si e do que o cerca, ansiar pelo longínquo, é viver em tensão permanente. Tensão que dilacera o presente e converte a vida em insatisfação, sem deixar encontrar saída ou situação onde ela, vida, seja bastante. Ao contrário, homem ou mulher, errantes, buscam uma tal intensidade que sabem, apesar do perigo, espera acolá, aonde só a viagem os conduz. A inquietude, fulcro de vida de um viandante, do passeador sem destino, é o que, afinal, atesta o terrível de sua existência: o mundo diante de si e que ele deve abandonar e retornar, retornar e abandonar – sem o que o próximo pôr-se a caminho esvaziar-se-ia de todo sentido. Leio, numa epígrafe de texto de Walter Benjamin, que “viajo para conhecer a minha geografia”[1]. Ora, esse é um modo de conhecimento que só se realiza quando alguém decide viver a parte do nada que há na própria vida, aventurando-se para além do que é estável, do que está petrificado ou paralisado. O prazer que poderia advir desta exploração não é senão prenúncio de uma destruição. Partir, então, corresponde a reconhecer que o cotidiano se esclerosou. A geografia de um indivíduo, isto é, os contornos de sua posição no mundo, dá-se a conhecer de modo paradoxal, depois que o viajante abandona a própria existência, renunciando a algo a que pertença. Os limites do que você é não se traçam a menos que vá embora, não apenas de um lugar, mas de si.

Ainda há, sim, nas viagens de hoje um sentido de tragicidade; e suas pistas estão dadas em qualquer cidade: na impossibilidade do indivíduo, espectador ou habitante, harmonizar-se com seu entorno. As paisagens contemporâneas não mais se prestam ao olhar descritor oitocentista, do flanêur benjaminiano. A constituição de um tecido urbano difuso e disseminado, o deslocar-se em aviões, a tela invasiva do computador ou o andar veloz de um metrô pelos subterrâneos, não cabem à natureza observadora das figuras que comparecem em Dickens, Poe ou Baudelaire. Tampouco a paisagem se deixa ler pela mente particular e individualizada das personagens das vanguardas de 1910 e 1920. O modernismo propôs, pode-se dizer, ainda um outro flanêur – que descrê da possibilidade do conhecimento objetivo e total da cidade/metrópole. Em Joyce ou Musil, por exemplo, o caráter insondável da cidade tem seu correlato em leitura (e apropriação) do espaço que implica a dissolução da cidade concreta numa interiorização que a tudo ordena em redes singulares de significado, seja metafórico, simbólico ou mítico.

Mas, quando parecem incontornáveis os obstáculos e a massificação do turismo - esse consumo de viagens –, ou se a homogeneização parece tornar-se condição de viajar, ainda assim a viagem contém e instala sua lógica própria, que pode ser dita do seguinte modo: ao viajante, o mundo inteiro se apresenta como a casa em que ele pode viver sua vida. As potencialidades afetivas e sentimentais que pareceriam afinal se descortinar, só nascem de uma profunda falta que é, por excelência, o motor da errância. Pelos sentidos do viajante, o mundo é vivido como um outro, ou seja, o mundo estranho é que se torna, mesmo que precária e fugazmente, no lar por que anseia esse indivíduo; é justamente ao deixar a casa que se consegue a sensação do regresso à casa. Nos dias de hoje, ir de um lugar a outro ou compreender de forma íntima uma cidade, experimentando lonjuras, inverteu-se: o movimento de expropriação e de reapropriação que demarca uma viagem, é o mesmo que a nega e decompõe. Quando se deveria experimentar o diverso, dá-se que, por uma trivial substituição, não é mais preciso, ou não é mais suficiente, atravessar longitudes. O que resulta da velocidade das telecomunicações nos aprisionará, talvez para sempre, na paralisia de todos os sentidos. Contra este amortecimento, que faz tratar com pouco caso os lugares, é que se deve viajar. Mas, para a verdadeira viagem, é urgente que o corpo todo seja arrastado, não importa se para lonjuras ou subterrâneos.

Viaja-se para escapar ao que está instituído, mas raras vezes alguém pretende ir sem chegar – o que medeia entre o princípio e o fim da viagem é o novo lugar que se vai experimentar às últimas conseqüências. Ao final da viagem, os lugares por que passou um indivíduo deixam traços - isso, e somente isso, será índice da radicalidade dessa experiência. Na volta, um outro de você o trará na bagagem; e suas malas guardarão mais que bilhetes gastos de aviões, ônibus e trens, mapas dobrados e roupas usadas. Quanto mais você se envolveu com estadas e trajetos, mais definitivo terá sido viajar.

Os trajetos de qualquer viagem levam ao passado e ao futuro, e só permitem supor outro mundo através da névoa, desenhando para sempre a experiência dos sentidos. O viajante suplica por outra vida, mas fabricada da mesma matéria: vida vulgar e intensa, vida ao mesmo tempo cotidiana e estranha, de rotinas e aventuras. Mas, essas mesmas experiências que vêm da viagem não o deixam jamais esquecer que é preciso retornar. Jamais esquecer que ele mesmo, viajante, desenha-se a cada ir e voltar, cindido porque sabe que não pode aquietar-se, senão partir. Concluem estas que são, também, notas de viagem, uma expressão latina não raro presente nos livros de e sobre viajantes, e que, ao contrário do que possa parecer, não atesta a chegada, mas o ir embora: inveni portum. Spes et fortuna, valete. Encontrei o porto. Esperança e fortuna, adeus.

De modo trágico, a viagem expõe a fragilidade de uma vida construída em minúsculos hábitos. O corpo experimenta novos espaços, e dali em diante - até o fim da viagem, ao voltar à casa - viverá da angústia de não mais estar, e ainda não ter chegado. Quer misturar-se e tornar-se alguém dali. Deseja o cheiro que exala das janelas dos prédios; envolve-se na textura das ruas, quer conhecer o ruído das casas, suplica por mergulhar em algo novo, que lhe dê outra vida, outras minúsculas experiências. Um nômade quer relacionar-se com o diverso de si, indo em sua direção, acolhendo-o. Sendo de toda parte e de parte nenhuma, todo viajante está a caminho para esse outro. E, por que não é exatamente fácil doar-se ao estranho, entregando-lhe a própria vida, o aprendizado da errância é radical.

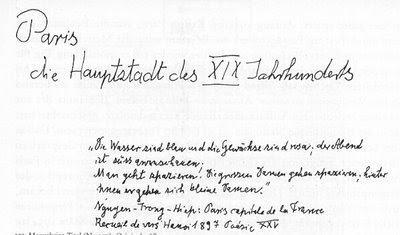

Desejar o diverso de si e do que o cerca, ansiar pelo longínquo, é viver em tensão permanente. Tensão que dilacera o presente e converte a vida em insatisfação, sem deixar encontrar saída ou situação onde ela, vida, seja bastante. Ao contrário, homem ou mulher, errantes, buscam uma tal intensidade que sabem, apesar do perigo, espera acolá, aonde só a viagem os conduz. A inquietude, fulcro de vida de um viandante, do passeador sem destino, é o que, afinal, atesta o terrível de sua existência: o mundo diante de si e que ele deve abandonar e retornar, retornar e abandonar – sem o que o próximo pôr-se a caminho esvaziar-se-ia de todo sentido. Leio, numa epígrafe de texto de Walter Benjamin, que “viajo para conhecer a minha geografia”[1]. Ora, esse é um modo de conhecimento que só se realiza quando alguém decide viver a parte do nada que há na própria vida, aventurando-se para além do que é estável, do que está petrificado ou paralisado. O prazer que poderia advir desta exploração não é senão prenúncio de uma destruição. Partir, então, corresponde a reconhecer que o cotidiano se esclerosou. A geografia de um indivíduo, isto é, os contornos de sua posição no mundo, dá-se a conhecer de modo paradoxal, depois que o viajante abandona a própria existência, renunciando a algo a que pertença. Os limites do que você é não se traçam a menos que vá embora, não apenas de um lugar, mas de si.

Ainda há, sim, nas viagens de hoje um sentido de tragicidade; e suas pistas estão dadas em qualquer cidade: na impossibilidade do indivíduo, espectador ou habitante, harmonizar-se com seu entorno. As paisagens contemporâneas não mais se prestam ao olhar descritor oitocentista, do flanêur benjaminiano. A constituição de um tecido urbano difuso e disseminado, o deslocar-se em aviões, a tela invasiva do computador ou o andar veloz de um metrô pelos subterrâneos, não cabem à natureza observadora das figuras que comparecem em Dickens, Poe ou Baudelaire. Tampouco a paisagem se deixa ler pela mente particular e individualizada das personagens das vanguardas de 1910 e 1920. O modernismo propôs, pode-se dizer, ainda um outro flanêur – que descrê da possibilidade do conhecimento objetivo e total da cidade/metrópole. Em Joyce ou Musil, por exemplo, o caráter insondável da cidade tem seu correlato em leitura (e apropriação) do espaço que implica a dissolução da cidade concreta numa interiorização que a tudo ordena em redes singulares de significado, seja metafórico, simbólico ou mítico.

Mas, quando parecem incontornáveis os obstáculos e a massificação do turismo - esse consumo de viagens –, ou se a homogeneização parece tornar-se condição de viajar, ainda assim a viagem contém e instala sua lógica própria, que pode ser dita do seguinte modo: ao viajante, o mundo inteiro se apresenta como a casa em que ele pode viver sua vida. As potencialidades afetivas e sentimentais que pareceriam afinal se descortinar, só nascem de uma profunda falta que é, por excelência, o motor da errância. Pelos sentidos do viajante, o mundo é vivido como um outro, ou seja, o mundo estranho é que se torna, mesmo que precária e fugazmente, no lar por que anseia esse indivíduo; é justamente ao deixar a casa que se consegue a sensação do regresso à casa. Nos dias de hoje, ir de um lugar a outro ou compreender de forma íntima uma cidade, experimentando lonjuras, inverteu-se: o movimento de expropriação e de reapropriação que demarca uma viagem, é o mesmo que a nega e decompõe. Quando se deveria experimentar o diverso, dá-se que, por uma trivial substituição, não é mais preciso, ou não é mais suficiente, atravessar longitudes. O que resulta da velocidade das telecomunicações nos aprisionará, talvez para sempre, na paralisia de todos os sentidos. Contra este amortecimento, que faz tratar com pouco caso os lugares, é que se deve viajar. Mas, para a verdadeira viagem, é urgente que o corpo todo seja arrastado, não importa se para lonjuras ou subterrâneos.

Viaja-se para escapar ao que está instituído, mas raras vezes alguém pretende ir sem chegar – o que medeia entre o princípio e o fim da viagem é o novo lugar que se vai experimentar às últimas conseqüências. Ao final da viagem, os lugares por que passou um indivíduo deixam traços - isso, e somente isso, será índice da radicalidade dessa experiência. Na volta, um outro de você o trará na bagagem; e suas malas guardarão mais que bilhetes gastos de aviões, ônibus e trens, mapas dobrados e roupas usadas. Quanto mais você se envolveu com estadas e trajetos, mais definitivo terá sido viajar.

Os trajetos de qualquer viagem levam ao passado e ao futuro, e só permitem supor outro mundo através da névoa, desenhando para sempre a experiência dos sentidos. O viajante suplica por outra vida, mas fabricada da mesma matéria: vida vulgar e intensa, vida ao mesmo tempo cotidiana e estranha, de rotinas e aventuras. Mas, essas mesmas experiências que vêm da viagem não o deixam jamais esquecer que é preciso retornar. Jamais esquecer que ele mesmo, viajante, desenha-se a cada ir e voltar, cindido porque sabe que não pode aquietar-se, senão partir. Concluem estas que são, também, notas de viagem, uma expressão latina não raro presente nos livros de e sobre viajantes, e que, ao contrário do que possa parecer, não atesta a chegada, mas o ir embora: inveni portum. Spes et fortuna, valete. Encontrei o porto. Esperança e fortuna, adeus.

Comments

Mas, ai, a mim não me revejo!

Partiu-se o espelho mágico em que me revia idêntico,

E em cada fragmento fatídico vejo só um bocado de mim -

Um bocado de ti e de mim!..."